みなさんはHACCPという言葉をご存知でしょうか?

HACCPとは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。

「学校環境衛生基準」とは別に「学校給食衛生管理基準」が独立告示されたことにより学校給食は学校薬剤師業務から外れました。しかし「学校給食衛生管理基準」の定期検査の第1票~第4票の「学校給食施設や設備」「食品の取り扱いや調理」においては学校薬剤師の協力が不可欠として、「学校薬剤師等の協力を得て次の各号に掲げる事項について検査を行い、その実施記録を保存する」ことと規定されています。つまり、学校薬剤師は、学校給食の衛生管理に携わる専門家として、検査や指導、助言などの役割を担っているということです。

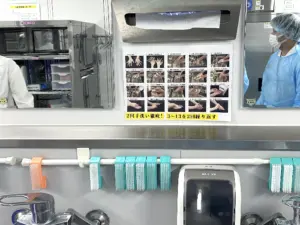

給食は自校方式とセンター方式があります。私が担当する津山市は以前は、ほとんどの学校が、自校方式でしたが、現在はセンター方式となっています。センター方式とは、集中調理施設を設け、複数の学校給食を一括して調理し、各学校に配送するシステムのことです。津山市には、東に草加部学校食育センターと、西に戸島学校食育センターの2か所あります。

草加部学校食育センターは 5,500食の給食調理能力を持つ共同調理場で、津山市の東のエリアにある、小学校14校と中学校4校に給食を提供しています。

戸島学校食育センターは 6,000食の給食調理能力を持つ共同調理場で、津山市の西のエリアにある 小学校13校と中学校4校に、給食を提供しています。

今回、両センターに出向き、実施してきました。私自身、まだ、給食センターでの衛生定期検査は2回目と未熟な為、勉強させていただきました。

春休み中の実施の為、実際に稼働しているときに行っていないので、来年は稼働しているときに、実施させていただきたいと申し入れもしました。

稼働しているときの状況を知っておかないと、実際の温度や湿度、どういった危険性があるのか、調理師の方たちの労働環境などが分からないと思ったからです。

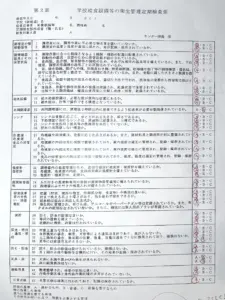

検査項目は、別添してある検査票を用いて、行いました。

もちろん、すべての項目がクリアされているわけですが、スタッフの方々、調理師の方々も食中毒汚染には非常に神経を使っておられますし、10000人以上の食の安全と楽しみを守るという情熱に感心しました。

このことは薬局業務にも通ずるものがあるなと感じました。我々も薬という体内に入れるものを扱っているので、情報の共有や衛生管理などは同じように、注意すべきことだと改めて、教えられたような気がしました。

今年はノロウイルスの感染増などもあり、調理師の方たちも、ご家族が、感染者だったりすると、全員、検便をしないといけなかったり、かなり苦労されたそうです。

今回の定期検査は、衛生管理のごく一部にすぎませんが、学校薬剤師が改善を助言することで、予算がついたりもされるらしいので、今後も研鑽し、助言できるように、お役に立てればと思います。