平素よりプレアボイド報告事業へご理解ご協力をいただきありがとうございます。

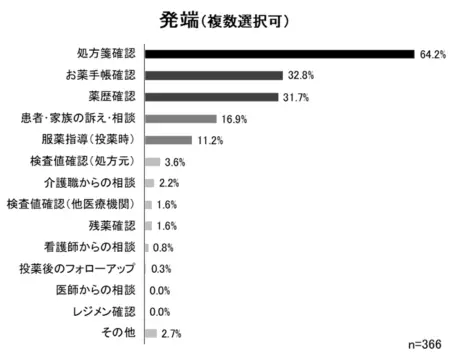

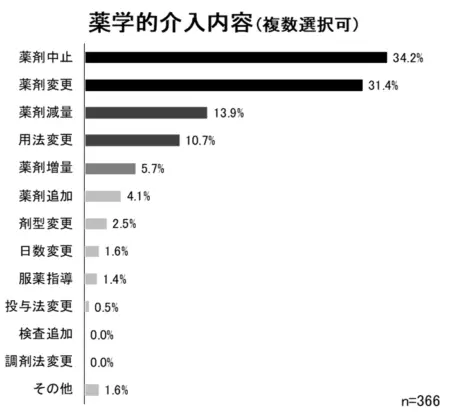

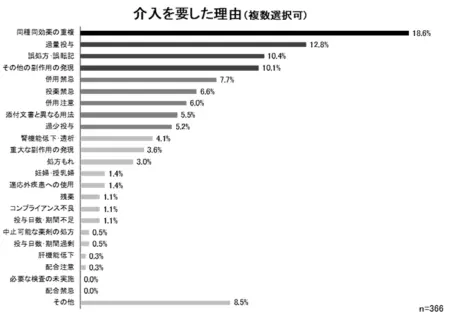

2024年10〜12月分のプレアボイド報告として、151施設より延べ366件の報告をいただきました。業務等でご多忙の中、ご報告いただき誠にありがとうございます。報告いただいたプレアボイド事例の中から分類毎にいくつかの事例を紹介します。ご確認いただき、日々の業務等にお役立ていただけますと幸いです。

妊婦・授乳婦に対する禁忌薬等の投与回避

妊婦に対するドンペリドン錠の投与回避

ドンペリドン錠が処方されたが、投薬時に妊婦であることを確認した。ドンペリドン錠は妊婦又は妊娠している可能性のある女性には禁忌※1のため疑義照会し、プリンペラン®錠(メトクロプラミド)に変更となった。

※1動物実験(ラット)で骨格、内臓異常等の催奇形作用が報告されている

授乳婦に対するコデインリン酸塩散の投与回避

授乳婦に対してコデインリン酸塩散1%が処方された。コデインリン酸塩散は母乳への移行により、乳児でモルヒネ中毒(傾眠、哺乳困難、呼吸困難等)が生じる可能性等※2があり、添付文書で投与中の授乳は避けることとされているため疑義照会し、トランサミン®CPへ変更となった。

※2CYP2D6の活性が過剰であることが判明している患者では、母乳中のモルヒネ濃度が高くなるおそれもある

授乳婦に対するドロエチ®配合錠の投与回避

ドロエチ®配合錠(ドロスピレノン・エチニルエストラジオール)が初回処方された患者から、医師に授乳中であることを伝えていないが服用してよいかと確認があった。ドロエチ®配合錠は母乳の量的質的低下が起こる可能性、母乳への移行による児の黄疸、乳房腫大が報告されており授乳婦には禁忌のため処方医に報告し、ドロエチ®配合錠は中止となった。

検査値等に基づく疑義照会により処方が変更となった事例

腎機能に合わせたイグザレルト®錠の投与量調節

循環器科よりイグザレルト®錠15mg(リバーロキサバン)が新規処方された患者。高齢患者に対する腎排泄型薬剤の投与であったため、処方元医療機関の薬剤部に腎機能を問い合わせたところ、Ccrが30~49 mL/minに該当したため疑義照会し、イグザレルト®錠は10mg錠への減量となった。

腎機能に合わせたサワシリン®CPの投与量調節

透析治療中の患者に対して、サワシリン®CP 250 mg(アモキシシリン水和物)が1日3回毎食後服用(3 CP/日)で処方された。腎排泄型薬剤であるため疑義照会し、1日1回夕食後服服用(1 CP/日)に変更となった。

尿酸値を踏まえたフェブキソスタット錠の投与中止

70代男性にフェブキソスタット錠が処方されたが、尿酸値を確認すると3.0 mg/dLまで低下していた(男性の基準範囲:3.7〜7.8 mg/dL)。処方医に処方の必要性も含めて疑義照会し、フェブキソスタット錠は中止となった。

現在の体重に応じたロンサーフ®配合錠の投与量調節

ロンサーフ®配合錠(トリフルリジン・チピラシル塩酸塩)により継続して治療を行なっている患者。患者に病院で測定した体重を確認したところ、ロンサーフ®配合錠開始時よりも体重が減少していることに気づいた。処方医に疑義照会を行い、現在の身長・体重から算出される体表面積に合わせた投与量を提案し、ロンサーフ®配合錠は55 mg/回(110 mg/日)から50 mg/回(100 mg/日)に減量となった。

服用薬剤の確認が重複投与や薬物間相互作用の回避に繋がった事例

患者からの服用薬剤情報の聴取が重複投与の回避に繋がった事例

お薬手帳もマイナンバーカードも持参されていない新規患者。初回問診中に「しもやけの飲み薬を内科でもらっている」との情報を聴取した。今回、皮膚科からユベラ®錠(トコフェロール酢酸エステル)の新規処方があり、患者本人に実物を見せて確認したところ服用中の薬剤と同じであることが判明したため疑義照会し、皮膚科からのユベラ®錠は中止となった。患者にはお薬手帳を活用するよう指導した。

マイナポータルでの薬剤情報の閲覧が重複投与の回避に繋がった事例

蕁麻疹のため皮膚科を受診し、モンテルカストチュアブル錠が処方された患児。お薬手帳は持参されていなかったが、マイナポータルで薬剤情報を閲覧すると、既に小児科よりモンテルカストチュアブル錠が処方され(喘息に対する処方)、服用中であることが確認された。皮膚科の処方医に疑義照会し、皮膚科からのモンテルカストチュアブル錠は中止となった。

マイナポータルでの薬剤情報の閲覧が薬物間相互作用の回避に繋がった事例

クラリスロマイシン錠が処方された患者。マイナポータルで薬剤情報を閲覧すると、タダラフィル錠2.5 mgを服用中であることが確認された。タダラフィル錠2.5 mgはCYP3A4を強く阻害する薬剤との併用で血漿中濃度の上昇が報告されており、クラリスロマイシンは併用注意に該当するため疑義照会し、クラリスロマイシン錠はセフジトレンピボキシル錠に変更となった。

患者への副作用自覚症状の説明が副作用の早期発見に繋がった事例

クレンブテロール錠による振戦

頻尿に対してクレンブテロール錠が新規処方された患者。小柄な高齢者のため副作用発現の可能性が懸念され、副作用の振戦について説明し、症状があればすぐに連絡するよう強く指導した。4日後、本人が振戦の出現に気付き、薬局に連絡があった。処方医にその旨を報告したところ、クレンブテロール錠は服用中止となり、次回受診時にクレンブテロール錠はベオーバ®錠(ビベグロン)に変更となり、振戦も消失したことを確認した。

訪問看護師・施設看護師との連携により副作用の早期発見に繋がった事例

訪問看護師からの情報提供が副作用の早期発見に繋がった事例

幻視の訴えがあり、リスペリドン(1 mg/日)が開始となった患者。高齢で併用薬も多いため、副作用の発現に注意していたところ、開始5日後に訪問看護師より、「体の動きが悪く力が入らない」「多飲多尿である」「ひどい便秘になっている」と情報提供があった。リスペリドンの副作用であると疑われたため処方医に報告し、幻視の軽減もあまり認められなかったことからリスペリドンは中止となった。

施設看護師からの情報提供が副作用の早期発見に繋がった事例

もともと起立性低血圧が多い患者。ハルロピ®テープ(ロピニロール塩酸塩)が8 mgから16 mgに増量となり経過観察していたところ、「血圧が低い日が続くようになった」と施設看護師より情報提供があった。次回24 mgへの増量を予定していたが、低血圧の頻度が増えた要因にハルロピ®テープの増量が考えられたため医師に報告し、ハルロピ®テープは8 mgに戻して継続することとなった。

PICK UP事例 No.1

服用薬による副作用発現を疑い情報提供し、ポリファーマシーの回避に貢献した事例

逆流性食道炎に対して、ランソプラゾールOD錠(15 mg/日)が開始となった患者。服用開始から4ヶ月経過後、下痢症状が発現したため、ポリフル®錠(ポリカルボフィルカルシウム)が追加された。

その際、逆流性食道炎の症状改善も認められないため、ランソプラゾールは30 mg/日に増量された。ランソプラゾールの服用開始後から、今までなかった下痢症状が発現して続いていることから、ランソプラゾールによるcollagenous colitisの発現を疑い、発現頻度や好発時期、他剤への変更に備えて他のPPI等での発現頻度に関する資料を添付してトレーシングレポートにより処方医に情報提供した。

2週間後の受診でPPIはエソメプラゾールCP 20 mgに変更となり、その2週間後の受診では下痢症状が改善傾向となったため、ポリフル®錠は中止され、その後は下痢の増悪もなく、逆流性食道炎の症状も改善した。処方カスケードの改善により、不要な薬剤の服用回避と更なる副作用の発現回避に貢献できた。

解説

ランソプラゾールの代表的な副作用にcollagenous colitisを含む大腸炎があります。添付文書での発現頻度は0.1〜5%であり、「下痢が継続する場合、collagenous colitis等が発現している可能性があるため、速やかに本剤の投与を中止すること。腸管粘膜に縦走潰瘍、びらん、易出血等の異常を認めることがあるので、下血、血便が認められる場合には、適切な処置を行うこと」とされています。

Collagenous colitisは慢性の水様性下痢を特徴とする疾患で、本邦でのcollagenous colitis患者でのランソプラゾールの内服率は53〜83%とランソプラゾールとの関連が高いことが報告されています1。collagenous colitisはラベプラゾールなど他のPPIでも報告されていますが、ランソプラゾールで比較的多く報告されています1。また、collagenous colitisが発現した患者では、多くの場合PPIを中止することで下痢が消失すること(休薬後2〜30日:中央値5日)が報告されており1、早期に発見し、被疑薬を中止することが大切です。

他方、高齢者の医薬品適正使用の指針 総論編(厚生労働省)では、ポリファーマシーの形成例として、処方薬の副作用に対する治療が次々と重なることで服用薬剤数が増加する「処方カスケード」が挙げられています。本事例では、トレーシングレポートを用いた適切な情報提供により、下痢の改善と追加治療であるポリフル®錠の中止という2つのアウトカムが得られました。このことは、追加治療による副作用発生の回避、医療費の軽減にも繋がっており、服薬開始後から時間が経過した中でも、患者症状の変化を副作用の観点から考察して介入した好事例であると考えられます。

1薬剤起因性collagenous colitisの実態と内視鏡診断, 日本消化器内視鏡学会雑誌, 60(11), 2018

(事例は添付文書等の記載に基づき、一部編集して掲載しています)

報告時の注意点

プレアボイドとは、薬学的介入により患者の不利益(副作用、相互作用、治療効果不十分など)を回避あるいは軽減した事例が該当します。「医師へ報告した」「医師へ検討を依頼した」のみで処方変更や検査の追加、副作用の軽減などがない事例はプレアボイドには該当しませんのでご注意ください。

プレアボイド報告入力時には、疑義照会・処方提案・服薬指導等により、どのようなアウトカムが得られたか(どのような不利益を回避・軽減したか)を意識して記載いただきますようお願いいたします。

岡山県薬剤師会会報2020年3月号p.9「プレアボイド報告フローチャート」もご参考ください。

本委員会では、以下を目的として、皆様からご報告いただきました情報を共有させていただきます。

- 未だ確立されていない薬局プレアボイドを標準化(定義化)すること

- 分析・収集した情報を地域へ還元し、薬局と病院・診療所間の連携を促進すること

- 薬局と病院・診療所間で情報共有できるシステムを構築・運用し、地域において安定的に情報収集・分析・共有ができる仕組みを確立すること

- 地域(支部)の活動において、プレアボイド事例が薬薬連携の充実のための重要なファクターとして認知され、薬剤師職能向上のために活用されるようにすること

- 薬局薬剤師が普段から行っている薬剤師業務を見える化し、薬剤師職能を国へアピールし、薬剤師職能が認められるようにすること

引き続き継続的なプレアボイド報告をお願いいたします。

安全管理特別委員会では「プレアボイドの実践とプレアボイド報告入力」 に関する支部研修会を開催しています!

- プレアボイドは聞いたことがあるけどよく分からない

- プレアボイド報告に興味はあるけど、忙しくてなかなか一歩を踏み出せない

- Pharma-PROsは知っているけど使い方がよく分からない

そんな方にオススメの分かりやすい入門編の研修会になっています。お気軽に岡山県薬剤師会事務局までお問い合わせください!