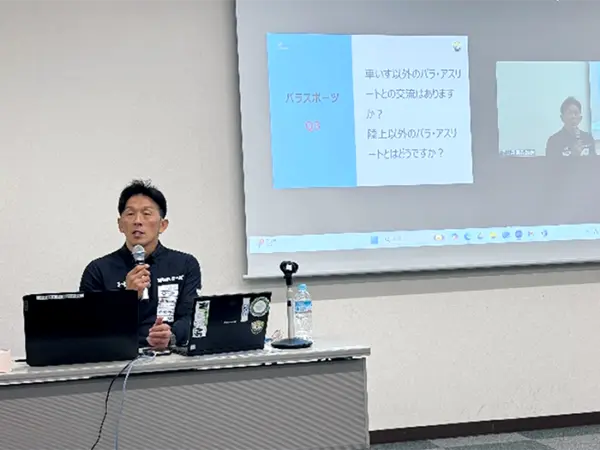

2024年12月7日(土)、集合研修とWeb研修にて「令和6年度 第2回アンチ・ドーピング講習会」を開催しました。株式会社グロップサンセリテ取締役 ワールドアスリートクラブ選手兼監督の松永 仁志さんを講師にお招きし、「パラスポーツの過去と現在~アンチ・ドーピングとの歩み~」と題してご講演いただきました。

松永さんは車いす陸上選手として国内および世界大会に出場される一方で、チームの監督としても若手選手を育成し、世界へと導いています。昨年のパリ・パラ陸上リレーで4位入賞を果たし、岡山県スポーツ特別顕賞を受賞された車いす陸上選手の生馬 知季さんも同クラブに所属し活躍されています。

ところで、パラスポーツではハンディの差を少なくし、多種多様な障害の選手が平等に競えるように「クラス分け」があることをご存知でしょうか?クラスは通常、アルファベットと数字の組み合わせで表記され、数字が小さくなるほど障害の程度は重くなります。松永さんの競技クラスは「T53【T:走競技 5:車いす 3:障害の程度】」、生馬さんは「T54」です。また、競技用車いす「レーサー」は、通常の車いすとは全く異なる乗り物で、トップアスリートにもなると30km/hを軽く超えるそうです。

講習会では、選手生活やサポートスタッフとの関係性、ドーピング検査の体験談についてお話がありました。

普段の治療や服用薬のサポートは、日本パラ陸上競技連盟を通じてスポーツドクターやスポーツファーマシスト(以下SP)にお願いし、自身で検索する時は、JADAホームページやdinx(アンチ・ドーピングに特化した医薬品管理アプリ)を閲覧されています。

また、昨年のニューヨークマラソンの際に受けられたアメリカでのアンチ・ドーピング講習会では、国によって考え方が異なることを痛感したようです。「自分の身は自分で守る」という意識を徹底することの重要性がよくわかります。

海外に比べて日本の多くのアスリートは薬を飲まない傾向がある一方で、トップアスリートである程度のレベル以上にもなると、体を壊して修復するのが常になってしまうとのことです。若手選手の活躍により「スポーツは常に塗り替えられる」というトップアスリートならではのお言葉が印象的でした。 私たちSPは、疾患の治療をしながらスポーツの継続を希望する人々に対しても、幅広いサポートが提供できる体制づくりを行っていくべきだと認識させられる講習会でした。