平素よりプレアボイド報告事業へご理解ご協力をいただきありがとうございます。

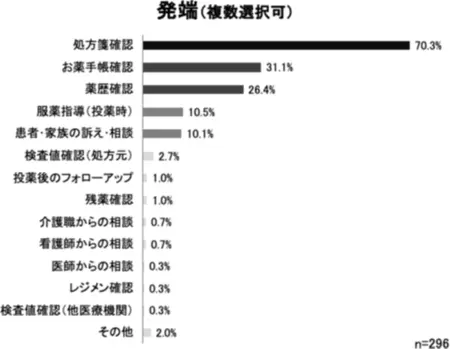

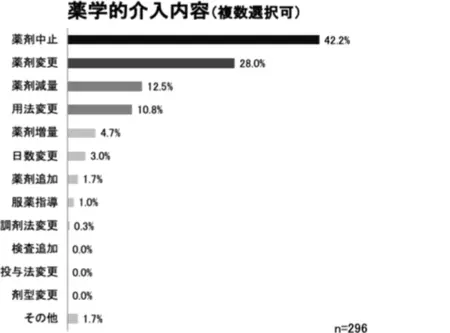

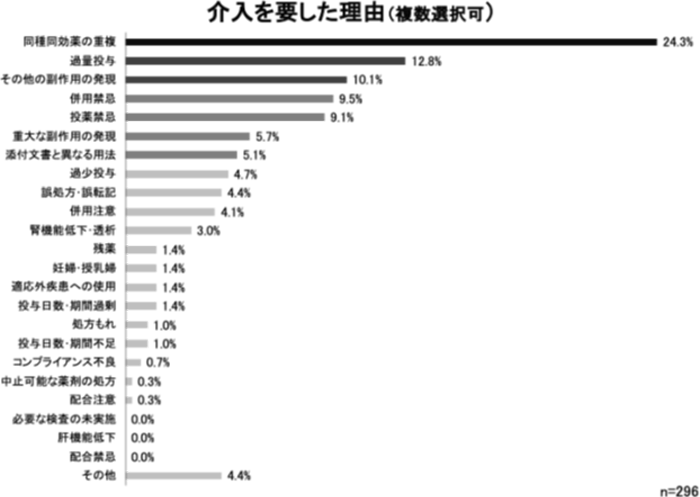

2025年4〜6月分のプレアボイド報告として、113施設より延べ296件の報告をいただきました。業務等でご多忙の中、ご報告いただき誠にありがとうございます。報告いただいたプレアボイド事例の中から分類毎にいくつかの事例を紹介します。ご確認いただき、日々の業務等にお役立ていただけますと幸いです。

併用薬の確認が禁忌薬や併用禁忌薬の投与回避に繋がった事例

薬歴管理に基づく既往歴の確認による禁忌薬の投与回避

頭痛を訴え受診し、ゾルミトリプタンOD錠が処方された患者。薬歴を確認すると、前回、ニトロペン®舌下錠が処方されていた。禁忌疾患である虚血性心疾患に該当すると考え疑義照会したところ、ゾルミトリプタンOD錠はロキソプロフェンNa錠に変更となった。

マイナポータルでの薬剤情報の閲覧による禁忌薬の投与回避

蕁麻疹に対してベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩配合錠が処方された患者。マイナポータルで薬剤情報を閲覧すると、他院からタムスロシン塩酸塩OD錠が処方され服用していることが確認された。禁忌疾患である前立腺肥大症に該当すると考え、代替薬の提案も含め疑義照会したところ、今回は内服薬の処方はしないこととなった。

お薬手帳での併用薬確認による併用禁忌薬の投与回避

アトピー性皮膚炎に対して、シクロスポリンカプセルが処方された患者。お薬手帳を確認したところ、他院より併用禁忌であるロスバスタチン錠とエゼロス®配合錠HD(エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム)が処方されていたため疑義照会したところ、シクロスポリンは抗アレルギー薬に変更となった。受診時にお薬手帳は持参されていなかった。

検査値に基づく疑義照会により処方が変更となった事例

腎機能に合わせたプレガバリンOD錠の投与量調節(他医療機関での検査結果の活用)

整形外科よりプレガバリンOD錠25 mgが4錠分2で処方された。当該患者は腎臓内科でCKD治療を行っており、腎臓内科で測定した直近の腎機能は、標準体重補正CCrで30.3 mL/minであった。腎機能を踏まえた推奨用量に比べ過量であるため疑義照会し、プレガバリンOD錠は忍容性を考慮して、15≦CCr<30 mL/minにおける初期用量である25 mg 2錠分2に変更となった。

エプレレノン錠による高カリウム血症の重篤化回避

エプレレノン錠50 mgを継続して服用している患者。検査結果を確認したところ、血清カリウム値が5.5 mEq/Lと高値であった。エプレレノン錠は、50 mg 1日1回服用時に血清カリウム値が5.5~5.9 mEq/Lになった場合、25 mg 1日1回に減量する必要があるため疑義照会し、提案通り25 mg 1日1回に変更となった。

検査値に基づく病態の推論とSGLT2阻害薬に関する処方提案

居宅療養管理指導を行っている患者に、ジャディアンス®錠(エンパグリフロジン)25 mgが追加された。直近の血液検査結果では、eGFR 19.0 mL/min/1.73m2と腎機能が高度低下しており、HbA1c値は基準内であったことから、慢性腎不全に対する処方意図であると推察された。25 mg錠の適応は2型糖尿病のみであり、導入直後に一過性の腎機能低下(イニシャルディップまたはイニシャルドロップ)を来しやすいことなどから、ジャディアンス®錠はeGFR 20 mL/min/1.73m2未満の患者では投与の必要性を慎重に判断する必要がある。その旨を処方医に情報提供し、処方の再検討を依頼したところ、ジャディアンス®錠の導入は見送り、ループ利尿薬の増量で対応することとなった。

患者背景の確認(問診)が禁忌薬投与や過少投与の回避に繋がった事例

腎結石、腎不全のある患者のポリフル®錠の投与回避

ポリフル®錠(ポリカルボフィルカルシウム)が処方された患者。2ヶ月前に腎結石が見つかり、腎不全と診断された旨を聴取した。ポリフル®錠は腎結石、腎不全のある患者には禁忌であるため処方医に疑義照会し、ポリフル®錠はイリボー®OD錠(ラモセトロン塩酸塩)へ変更となった。

妊婦に対するレボフロキサシン錠の投与回避

レボフロキサシン錠が処方された30歳代の女性患者。患者本人に妊娠の有無を確認したところ、妊娠5ヶ月であることを聴取した。レボフロキサシンは、動物実験(ラット)で胎児器官形成期の投与において、胚・胎児死亡率の増加、化骨遅延等の発育抑制作用、骨格変異出現率の増加が認められているため、妊婦には禁忌である。処方医に疑義照会したところ、レボフロキサシン錠はセフジトレンピボキシル錠に変更となった。

授乳婦に対するコデインリン酸塩散の投与回避

コデインリン酸塩散が処方された30歳代の女性患者。患者より授乳中であることを聴取した。コデインリン酸塩散は、12歳未満の小児には禁忌であり、母乳への移行により乳児でモルヒネ中毒(傾眠、哺乳困難、呼吸困難等)が生じたとの報告があるため、本剤投与中は授乳を避けさせることとなっている。処方医に疑義照会したところ、コデインリン酸塩散は中止となった。

キク科の植物アレルギーの患者に対する六君子湯の投与回避

キク科の植物アレルギーの患者に六君子湯が処方された。六君子湯に含まれるソウジュツがキク科植物に当たるため疑義照会し、六君子湯はキク科植物を含まない大建中湯に変更となった。

※キク科植物にはヨモギ、ブタクサ、キク等があります

皮膚症状の確認によるバラシクロビル塩酸塩錠の過少投与回避

バラシクロビル塩酸塩錠500 mgが2錠分2(1,000 mg/日)で処方された患者。処方内容から単純疱疹と思われたが、患者家族より帯状疱疹である旨を聴取した。家族がスマートフォンで撮影していた写真でも腹部等に広範囲の湿疹が確認され、帯状疱疹と考えられた。処方医に疑義照会したところ、バラシクロビル塩酸塩錠500 mgは6錠分3(3,000 mg/日)に変更となった。

PICK UP事例 No.1

処方医療機関休診日に適切に副作用に対応し、重篤化回避に貢献した事例

80代女性。3日前から咳・喘鳴に対して臨時薬が追加となっていた患者より、手の震えがひどく、食事が摂れないなど生活に支障がある旨の相談を受けた。薬歴を確認した結果、ツロブテロールテープによる副作用(振戦)が疑われたが、当日は処方医療機関が休診のため処方医と連絡がつかなかったため、喘鳴が落ち着いていることを確認し、その日はツロブテロールテープを剥がして経過観察した。翌日、患者に振戦が治まったことを確認し、処方医に経緯を報告し、ツロブテロールテープは中止となった。確認したところ、本患者は、以前にも同じ薬剤で振戦を認めた可能性があり、β刺激薬に対する感受性が高いと推察されたため、今後の対応として、β刺激作用のないICS単剤やLAMA単剤等をトレーシングレポートにて提案した。

解説

β2刺激薬であるツロブテロールによる振戦はよく知られた副作用であり、ホクナリン®テープの添付文書を参照すると、成人(2 mg/日貼付群)における臨床試験での発生頻度は4.8%(3/62例)、2.4%(2/83例)となっています。β2刺激薬による振戦は用量依存性であり、骨格筋β2受容体の刺激により筋伸展を感知するセンサーの役割を持つ「筋紡錘」の感受性が増加することに加え、Na⁺/K⁺-ATPaseの活性化を介した血清カリウム濃度の低下が関与しているとされています1。また、振戦は、β2刺激薬の定期使用開始後の数日間で生じるとされており1、開始後初期のモニタリングが重要です。

本事例では、振戦の明確な発症タイミングは不明ですが、ツロブテロール使用開始3日目には薬剤師に相談があり、一般的な好発時期と一致していました。主訴の1つである喘鳴が落ち着いていることを確認したうえで被疑薬であるツロブテロールテープを中止しており、その後の経過観察や処方医への報告も含め、適切な対応がなされた好事例であると考えられます。Naranjo有害事象因果関係判定スケール2, 3を用いて評価すると、プレアボイド報告いただいた情報のみでも合計スコアは5〜6点と予想され、ツロブテロールテープと振戦の因果関係は「可能性大」であったと評価できます。

代替薬を提案する際には、その適応症や副作用にも注意が必要です。喘鳴の原因が喘息主体の場合はICS(吸入ステロイド)、COPDが主体であればLAMA(長時間作用型抗コリン薬)が軸になってくると考えられます。また、ロイコトリエン受容体拮抗薬は「気管支拡張剤、ステロイド剤等と異なり、すでに起こっている喘息発作を緩解する薬剤ではない」ことが添付文書で注意喚起されています。テオフィリンはβ2刺激薬と同様に振戦の副作用が報告されており、β2刺激作用はありませんが、部分的に同じ作用(cAMP/PKA経路の活性化によるNa⁺/K⁺-ATPase活性化)を有しているため、β2刺激薬によって振戦を認めた患者では注意が必要かもしれません。このような薬剤特性を医師に情報提供することにより、患者にとってより良い薬物療法の提供に繋がることが期待されます。

(参考)Naranjo有害事象因果関係判定スケール:引用文献3より

| はい | いいえ | 不明 | ||

| 1 | この症状は副作用としてすでに報告があるか? | +1 | 0 | 0 |

| 2 | 症状は被疑薬の服用後に発現しているか? | +2 | -1 | 0 |

| 3 | 症状は被疑薬の中断後に軽快しているか? | +1 | 0 | 0 |

| 4 | 症状は薬の再投与によって再現されるか? | +2 | -1 | 0 |

| 5 | 症状を引き起こす可能性のある薬剤以外のほかの原因があるか? | -1 | +2 | 0 |

| 6 | 症状がプラセボによって引き起こされるか? | -1 | +1 | 0 |

| 7 | 血液・体液中に薬剤が中毒域で検出されるか? | +1 | 0 | 0 |

| 8 | 薬剤の用量が増えた時に症状が増悪または減量時に軽減したか? | +1 | 0 | 0 |

| 9 | 以前に同じまたは同種の薬剤で同様の症状を示したか? | +1 | 0 | 0 |

| 10 | 有害事象は客観的根拠に基づいて確認されているか? | +1 | 0 | 0 |

10項目の合計スコアで評価 非常に関連性あり:9〜13点 可能性大:5〜8点 可能性あり:1〜4点 ほぼ関連なし:-4〜0点

1Chest. 94(4):763–766. 1988

2Clin. Pharmacol. Ther. 30(2), 239–245. 1981

3日本病院薬剤師会雑誌 49(11), 1163–1166. 2013

(事例は添付文書等の記載に基づき、一部編集して掲載しています)

報告時の注意点

プレアボイドとは、薬学的介入により患者の不利益(副作用、相互作用、治療効果不十分など)を回避あるいは軽減した事例が該当します。「医師へ報告した」「医師へ検討を依頼した」のみで処方変更や検査の追加、副作用の軽減などがない事例はプレアボイドには該当しませんのでご注意ください。

プレアボイド報告入力時には、疑義照会・処方提案・服薬指導等により、どのようなアウトカムが得られたか(どのような不利益を回避・軽減したか)を意識して記載いただきますようお願いいたします。

岡山県薬剤師会会報2020年3月号p.9「プレアボイド報告フローチャート」もご参考ください。

本委員会では、以下を目的として、皆様からご報告いただきました情報を共有させていただきます。

- 未だ確立されていない薬局プレアボイドを標準化(定義化)すること

- 分析・収集した情報を地域へ還元し、薬局と病院・診療所間の連携を促進すること

- 薬局と病院・診療所間で情報共有できるシステムを構築・運用し、地域において安定的に情報収集・分析・共有ができる仕組みを確立すること

- 地域(支部)の活動において、プレアボイド事例が薬薬連携の充実のための重要なファクターとして認知され、薬剤師職能向上のために活用されるようにすること

- 薬局薬剤師が普段から行っている薬剤師業務を見える化し、薬剤師職能を国へアピールし、薬剤師職能が認められるようにすること

引き続き継続的なプレアボイド報告をお願いいたします。

安全管理特別委員会では「プレアボイドの実践とプレアボイド報告入力」 に関する支部研修会を開催しています!

- プレアボイドは聞いたことがあるけどよく分からない

- プレアボイド報告に興味はあるけど、忙しくてなかなか一歩を踏み出せない

- Pharma-PROsは知っているけど使い方がよく分からない

そんな方にオススメの分かりやすい入門編の研修会になっています。お気軽に岡山県薬剤師会事務局までお問い合わせください!