Web研修

| 講演内容 | 講師 |

|---|---|

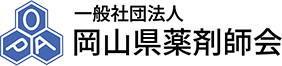

| 「認知症のBPSD(周辺症状)とその治療」(60分間) | 岡山赤十字病院 精神神経科 医師 大塩 健文 先生 |

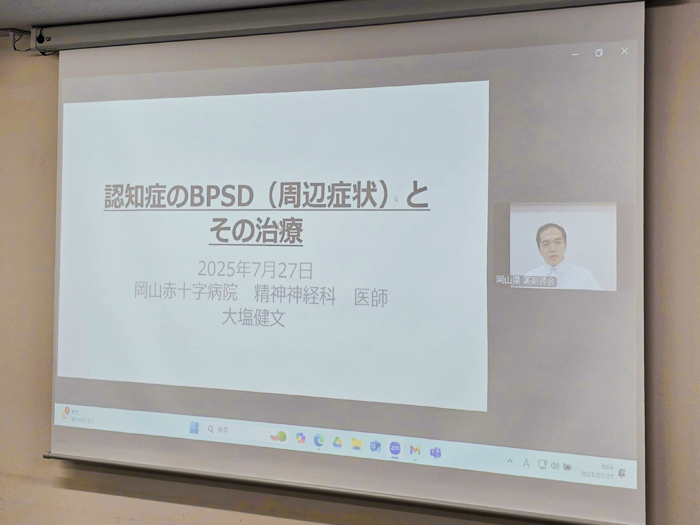

| 「かかりつけ薬剤師の役割」(30分間) | 在宅委員会 委員 赤松 祐介 |

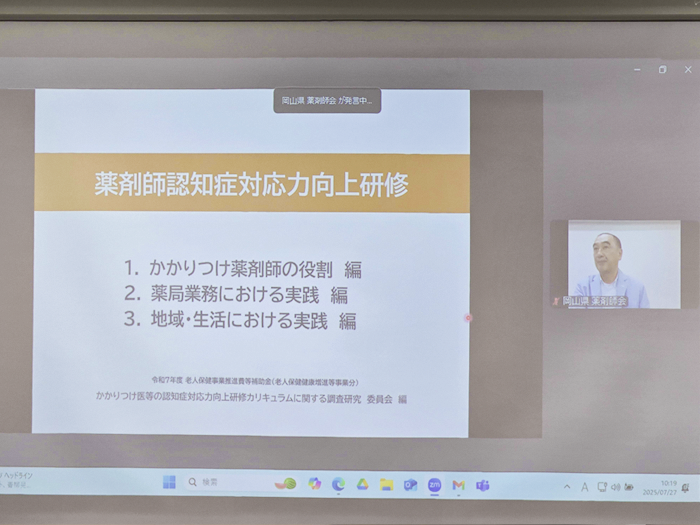

| 「薬局業務における実践」(60分間) | 在宅委員会 委員 小川 泰治 |

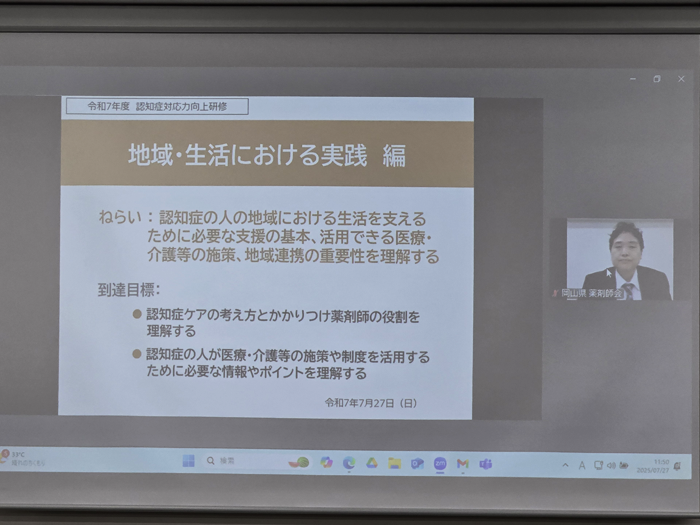

| 「地域・生活における実践」(60分間) | 在宅委員会 委員 辻本 正浩 |

日時:令和7年7月27日(日)9:00~12:40

令和7年度薬剤師認知症対応力向上研修会を開催しました。研修を実施する事により、薬剤師が認知症に対する理解を深め、認知症の疑いがある人に早期に気付き、かかりつけ医等と連携して対応するとともに、その後も認知症の人の状況に応じた服薬指導を適切に行う事を目的としています。

最初に大塩先生より、「認知症の診断基準」「認知症の原因」「中核症状とBPSDについて」「BPSDへの対応・治療」「せん妄」についてご講演頂きました。

特に印象に残ったのは、

- BPSDは中核症状以上に介護者や医療従事者の大きな負担となっていること

- BPSDの非薬物療法及び薬物療法(症状別の治療について)

- せん妄と認知症は別の疾患だが、両者は併存していることが多いこと

認知症とその家族等に関してできる限りのサポートをするために認知症及びそれに関連する疾患と治療への理解を深める必要があると感じました。

次に赤松先生より、かかりつけ薬剤師の役割として「認知症の早期発見・早期対応」「多職種連携の必要性」についてご講演頂きました。本人の視点を重視したアプローチをする事によって、本人にとってのよりよい暮らしが出来る事を学びました。

次に小川先生より、薬局業務における実践として「認知症の薬物療法」「投薬時の注意点」「認知症の人への対応」についてご講演頂きました。認知症の人とのコミュニケーションを高めるためには、本人に寄り添い、本人の意思をくみ取るように意識し、介護家族への支援も重要である事を学びました。

最後に辻本先生より、地域・生活における実践として「認知症の人への支援」「多職種連携」「認知症サポーター」についてご講演頂きました。認知症の人の地域における生活を支える為に必要な支援の基本、活用できる医療・介護等の施策、地域連携の重要性について学びました。

この研修を通じて私は、認知症の症状とその治療、また認知症の人とその家族を支える為に必要な基本知識や、医療と介護の連携の重要性について学ばせて頂きました。

今後も在宅委員会として、厚生労働省事業である認知症対応力向上研修会を実施していこうと思います。