社会保険委員会 田中 敬二

社会保険委員会委員長を務めます、田中敬二です。

新体制となりましたが、幸いにも委員の顔ぶれは変わりなく、経験豊富なベテランが揃い、大変心強く感じています。皆様のために着実な委員会運営に努めてまいります。

さて、来年度は調剤報酬改定が予定されています。

点数の増減やルールの変更ばかりが注目されがちですが、この機会は、日々の業務を見直し、自分の立ち位置を再確認する絶好のタイミングでもあります。皆さんはどうでしょうか?

「対物から対人へ」という言葉は、すでに私たちにとって馴染みのあるものとなりました。これほど強く薬剤師に変化を求められるのは、社会からの期待と要請が大きいことの現れです。

処方箋を正確に読み取り、薬を確実に交付することは、薬剤師にとって基本かつ最も重要な責務です。

しかし、処方医の意図をくみ取り、患者さんの背景にも目を向けることで、その方にとって「意味のある服薬支援」を実現することこそ、今、薬剤師に強く求められている専門性ではないでしょうか。

こうした背景を踏まえ、今年度の社会保険委員会では、薬剤師が現場で安心して業務に取り組めるよう、①研修会の開催 ②実務に役立つ情報の提供この2つを柱に、活動を進めてまいります。

まず、調剤業務の基本を見直し、実務に確実に活かせる知識と視点を養うための研修会を開催いたします。薬歴については、個別指導においても確認されることから、今回の研修では、「どう書くか」といったテクニックではなく、「どのように考え、判断したか」を言語化する力――すなわち薬剤師の思考プロセスを共有・整理することを重視します。近年ではAIによる薬歴支援も進んでいます。だからこそ、薬剤師自身の判断や思考のプロセスを反映した「業務の記録」としての薬歴が、より重要になっていくと考えています。

また、調剤報酬の算定や請求に関わる制度の変化にも対応できるよう、県や厚生局、国保連、支払基金などからの情報を整理し、実務にすぐ活かせる形で、分かりやすくお伝えしてまいります。会員の皆様から寄せられるご質問にも丁寧に対応し、委員会で得られた知見や情報は、可能な限り広く共有してまいります。

皆様の現場を支える存在となれるよう、委員会一同、全力で取り組んでまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

薬局委員会 中力 清志

引き続き委員長再任となりました。皆様よろしくお願い致します。

今期の委員会メンバーは、成広副会長、立花常務理事、山本正理事、桐野副理事、そして私を含む委員5名になります。

今年度の主な事業計画は下記の通りです。

- かかりつけ薬剤師・薬局機能の強化推進に係る課題展開

- 岡山県版KPI作成と会員への周知

- 薬局薬剤師セミナーの開催・運営(9月末予定)

- 緊急避妊薬研修会の開催・運営

- 地域医薬品提供体制の強化に係る課題展開

薬局委員会は他の委員会と異なり、何か具体的な事業を企画・運営するような委員会ではありません。

薬局・薬剤師が今後どうあるべきか?を常に意識して、県薬・各支部、そして会員薬局・薬剤師の皆様に対して「中長期的な観点で成長戦略を立案し実行する」ことが当委員会の主たる役割・使命であり、言い換えれば薬剤師会・会員のための「経営企画」部門にあたるものと考えています。

各委員会・支部の皆様には、当委員会より今後様々なご提案をさせて頂くことがあるかと思いますので、ご協力のほど宜しくお願い致します。

今期も少数精鋭の薬局委員会ですが、当委員会活動に少しでも興味のある会員先生の方がいましたら、是非ともご参加頂きますと幸いです。

一般用医薬品特別委員会 吉田 和司

前期から引き続き、一般用医薬品特別委員会の委員長を拝命しました吉田と申します。私は薬局委員会内一般用医薬品小員会の2代目委員長を2011年から拝命し、委員会の位置付けが特別委員会となった後も14年間と長期に渡って委員長を務めさせていただいております。今期は当委員会のメンバーもフレッシュに代替わりしてきており、後に続く意欲ある先生方に繋いでいきたいと、今期も委員長をお受けさせていただきました。また2014年からは日薬の一般用医薬品等委員会委員にも選任していただき、今期も岡山県薬に有益な情報を提供できればと、引き続き委員として勉強させていただいております。

さて、私が委員に選任していただいた当初、いわゆる保険薬局でOTC医薬品を扱っておられる薬局は今よりずっと少なかったと思います。そこで、委員会に課せられた命は、「県下全薬局にOTC薬を配置せよ」。岡山県版エッセンシャルOTCの選定をし、OTC医薬品の販売スキルを培っていただくための各種研修会も開催してきました。前回の調剤報酬の改定では地域支援体制加算の算定要件に48薬効群の扱い要件が含まれ、薬局機能としてOTC薬活用が当たり前のようになってきています。さらに本年5月に薬機法等の改正法が成立し、公布されました。改正法は11月以降、段階的に施行されます。この改正にはOTC医薬品に関わる議案も多数あり、委員会としても会員の皆さまに有益な情報をお届けできたらと思っています。

一方、第1類医薬品である排卵日検査薬の一部メーカー製品は、DS限定品というメーカー戦略のもと、我々薬局には卸してくれなくなりました。薬局が長い間、OTC薬の販売に対し背を向けてきたことが原因の一つではないかと私は危惧しております。全てのOTC医薬品の販売は、我々薬局薬剤師の専売特許です。薬局業務の一部として、しっかり責任ある販売に取り組んでいきましょう。

薬局実習委員会 横山 雄二

この度、前期に続き薬局実習委員会委員長を務めさせていただくことになりました横山雄二と申します。1期目の前回は委員経験が半年あまりと短い中での委員長拝命で右も左もわからない状態でしたが、この2年間で委員会の役割や薬局実習の問題点がわかってきたところです。前期から委員の半数以上が交代となり不安もありますが、委員全員で力を合わせて活動していければと考えております。

薬局実習委員会ではこれまで実務実習の内容充実と均てん化に力を入れて取り組んでまいりました。継続的な服薬指導が重要視される中、委員会が推奨しているDigging Sheetについてはいくらか認知されてきているものの、活用は浸透していない印象です。

これまで指導薬剤師ごとに実習生の服薬指導開始時期、服薬指導件数やルーブリック評価のつけ方などにばらつきがあったことが課題でした。

この課題についてはアドバンストワークショップや情報交換会を行い、参加者間である程度コンセンサスを得ることが出来たと感じています。しかし参加いただく先生方に偏りがあり、複数回参加いただける先生がおられる一方で、まったく参加いただけていない先生もおられる状況です。今後はアドバンストワークショップや情報交換会の開催を周知していくとともに、なるべく施設間で実習内容や評価にばらつきが出ないために、情報共有が重要であることをお伝えしていければと思います。

また今後は病院薬剤師会と合同でワークショップを開催するなど、病院薬剤師の先生方ともこれまで以上に連携を強化できればと考えております。

これからの薬剤師業界を盛り上げていくには、実務実習で新たな薬剤師を育てていくことが必要不可欠です。今後とも皆様の実務実習へのご理解、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

県民啓発事業委員会 杉山 康一

このたび、県民啓発事業委員会の委員長を拝命いたしました杉山です。本委員会にはこれまで2年間委員として参加し、今年度で3年目となります。これまでの活動を通じて、薬剤師が地域社会の中で果たせる役割の広さ、そして「伝えること」の大切さを実感してきました。委員長という立場をいただいた今、これまで以上に県民への啓発活動を主体的に進め、薬剤師の専門性と存在価値をより多くの方に届けていきたいと思っております。

昨年度は、ポスターコンクールの企画実行、介護サービス博覧会への出展、子ども向け調剤体験イベントを支援する「子ども薬剤師体験マニュアル」の作成など、委員全体でさまざまな取り組みを行ってきました。特に本マニュアルは、薬局での体験イベントを実施する際の準備や流れを具体的に示すもので、今後の地域交流の支援ツールとしても期待されています。

今年度のポスターコンクールは現在準備を進めており、掲載時点では開催中となる予定です。第3回となります本コンクールも、県民の皆さまに関心を持っていただけるよう、委員一同丁寧に取り組んでおります。多くの反響をいただけるよう工夫を凝らしてまいりますので、会員の皆様方ご協力の程よろしくお願いいたします。

また今期は、県民への新たな啓発の形として、ラジオ等を通じた情報発信も計画中です。薬剤師の声で地域に寄り添い、暮らしに役立つ情報を届けられる場として育てていきたいと考えています。 真剣さの中にも楽しさを忘れず、委員の皆さんとともに、前向きに取り組んでまいります。今期もどうぞよろしくお願いいたします。

公衆衛生委員会 見上 康正

この度、公衆衛生委員会の委員長を拝命しました見上と申します。宜しくお願い致します。

私が公衆衛生委員会として活動を始めたのは2021年のことでした。2021年と言えば新型コロナの国内での流行が目立ってきた年です。当時新型コロナは“未知の”病気でした。未知であることが人々を不安にさせ誹謗中傷、感染者の特定等未曽有の騒動となりました。根拠のないとんでもない内容のデマも拡散されました。

“未知の”感染症に立ち向かう時、皆様はどんな武器をお持ちですか?治療薬はもちろんありません。ワクチンが出来るのも時間がかかります。mRNAワクチンという素晴らしいものが開発されましたがそれでもある程度の時間がかかりました。“未知の”感染症に初期段階で立ち向かえるのは実は公衆衛生です。一般的な感染対策が初期段階では大きな力を発揮します。しかし国民は正しい感染対策をあまり理解していません(語弊があったらすいません)。こういった知識を県民に啓発していく、これが公衆衛生委員会の大きな役割です。“未知の”感染症が“既知に”なっていくと人間は危機意識が薄れてきます。これはある面では平穏な日常が取り戻せたということで良いことだと思います。しかし、またいつ“未知の”感染症が現れるか分かりません。正しい知識を啓発し続けなくてはなりません。

そして今や大きな社会問題となっている「オーバードーズ」問題も公衆衛生委員会として前期に引き続き今期も取り組んでまいります。オーバードーズの問題は様々な要因が絡み合い一朝一夕に解決出来る問題ではありません。いろいろなアプローチ方法があると思います。皆様に利用いただけるような資料の作成も引き続き行なっていきますので是非ご活用いただいて「チーム薬剤師」としてオーバードーズ問題に取り組んでいけたらと思っております。

学術委員会 朝田 央

この度、学術委員会の委員長を拝命しました朝田央と申します。

私は、2008年に岡山県薬剤師会に入会後、一般用医薬品特別委員会と在宅委員会に出向させて頂き、大変貴重な経験を積むことが出来ました。そして今回、ご縁があり学術委員会へ所属させて頂くこととなりました。

当委員会は、薬局、病院、大学に所属する知識豊かなメンバーで構成されております。委員会の総力を挙げて、岡山県薬剤師会がさらに発展していくよう全力を尽くして参ります。

現在、学術委員会では、今後の情報発信の方向性について議論しております。今までの学術委員の先生方が積み上げてきた実績と数々の取り組みを基に、どういった内容・分野の情報が会員の方々にとって、有益な情報となるのか、委員会で協議を重ね、事業に反映していく所存です。

更に、学術研究を実施したいと思っている薬剤師をサポートする情報発信・取り組みができないかと考えています。私は、数年前に自身の薬局で学術研究を始める際に、周りに相談・指導できる薬剤師がいないことで大変苦労した経験があります。悩んだ結果、薬剤師会の委員で一緒だった大学の先生に相談し、助言いただくことで研究を進めることができました。後になって考えると、もっと早く相談しておけばよかったと思いますが、当時は「こんなことを相談していいのか・・・」と不安に思ってなかなか行動に移せなかったことを覚えています。

それぞれ置かれた環境は異なりますが、私のように学術研究をしたくても様々な理由でできない薬剤師は多いのではないかと考えます。そんな方々の背中を押せるような取り組みを実施していきたいと思います。

私の経験はさておき、委員会メンバーと議論を重ねて、会員の方々へ有益な情報を発信できるように努めて参ります。

会員の皆様におかれましては引き続き当委員会へのご理解とご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

広報委員会 難波 隆

2025年3月号より岡山県薬剤師会会報誌は紙面から完全WEB化となりました。これまで紙媒体として発行してきた会報は、学術情報や会員間の交流の場として多くの方々にご愛読いただきましたが、今後は社会全体のデジタル化の流れと会員のニーズの変化に合わせ、より効果的かつ効率的な情報提供を目指していきます。

WEB化により、過去の会報の閲覧やキーワード検索が容易となり、必要な情報に迅速にアクセスできます。また、保管場所に困らず、フルカラーの見やすい誌面で、いつでもどこからでも閲覧可能です。これまで紙媒体で必要だった印刷・発送にかかるコストや時間を削減し、その資源を他の薬剤師会活動に有効活用できる点も大きな利点です。さらに、リアルタイムでの情報更新が可能となり、重要なお知らせを迅速にお届けできます。

紙資源の削減は、サステナブルな社会の実現にもつながります。デジタルメディアの特性を活かし、多彩で視覚的に魅力的なコンテンツを通じて、より深い理解と学びを提供していきます。広報委員会では今後、新たな企画や連載も検討し、会員の皆様にとって有益で親しみやすい会報づくりを進めてまいります。

これまで紙媒体会報の制作にご協力いただいた会員の皆様、講演者の方々、関連業者様、事務局の皆様に心より感謝申し上げます。会報は皆様の原稿に支えられています。今後もご支援・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

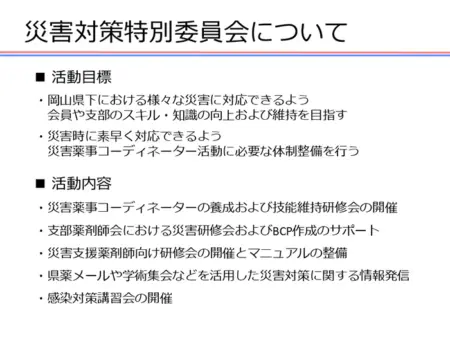

災害対策特別委員会 大川 恭昌

災害対策特別委員会委員長を任命されました、大川恭昌と申します。当委員会は、平成30年7月豪雨における災害薬事対応の経験より発足しました。当時は複数の避難所から次々と寄せられる情報の収集や整理が困難を極め、医薬品の供給では重複や無謀な数量を要請したり、薬局等の開業情報について速やかに報告することができなかったといった課題がありました。これらの経験を通して、当委員会は岡山県の委託事業として「災害薬事コーディネーター」を、全国で3番目に多い90人養成しており、今年は4年振りとなる養成研修会を企画しています。

昨年の能登半島地震では、岡山県薬剤師会からも災害支援薬剤師およびJMATの薬剤師を派遣しました。しかしながら、派遣者の円滑な募集や、被災地までの安全な移動と活動、そしてメンタルヘルスケアといった、新たな課題が見出されました。これらに対応するべく、今期は災害支援薬剤師候補者向けの研修会を開催したり、作成したマニュアルをさらに実用的に改訂する予定です。

そして、記憶に新しい7月のカムチャッカ半島沖を震源とする地震では、岡山県においても津波注意報が発表され、一部地域では避難指示が発令されました。この時、皆さんはどのように感じ、どのような行動を想定されたでしょうか。ご自身の自宅、家族、職場が被災するリスクがあるのか、同僚や卸が被災する可能性から、業務の継続可否や納品の遅延などを想像できたでしょうか。当委員会は、支部における災害研修会をサポートしており、①基礎編として災害対応に関する基礎知識の習得を目的とした座学、②応用編では支部地域の地図から被災をシミュレーションして災害対応を考えるワークショップを開催しています。今年は、各支部薬剤師会ではBCPの作成をお願いしていますが、本研修会からヒントを得ていただき、さらには他支部との連携をもサポートしたいと考えています。

当委員会の発足から7年が経過しましたが、災害に備えた体制としてはまだ不十分です。災害に強い岡山県薬剤師会になれるように、これからも委員会活動を継続し委員自身も成長しながら事業を進めてまいります。今期も、どうぞよろしくお願いします。

安全管理特別委員会 田坂 祐一

就実大学薬学部の田坂祐一と申します。平素より安全管理特別委員会の活動にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。2023年度より本委員会の委員長を拝命し活動して参りましたが、今期も委員長として活動を続けていくこととなりました。

安全管理特別委員会は「地域におけるプレアボイドへの取り組み」を柱の一つとして活動を進めて参りました。2020年度には岡山県薬剤師会のプレアボイド報告システム「Pharma-PROs」を作成し、日々、会員の皆様からプレアボイド事例をご報告いただいています。この場をお借りし、いつもプレアボイド事例をご報告いただいている会員の皆様に御礼申し上げます。ご報告いただいたプレアボイド事例は全て確認し、四半期ごとに事例ベースでまとめて「薬局プレアボイド@おかやま」として岡山県薬剤師会会報へ掲載されています。是非ご覧いただき、日々の業務にお役立ていただけますと幸いです。また、本委員会では「明日からはじめる薬局プレアボイドのいろはとその実践~地域での活用を目指して~」と題して、プレアボイドの概要や具体的な事例、Pharma-PROsの使い方、事例共有に役立つプレアボイド報告の記載方法などについて支部研修会を実施しています。新人薬剤師でも無理なく理解できる分かりやすい内容となっていますので、プレアボイドについて理解を深め、薬物療法の質を高めるための機会としてご活用ください。

2024年度には、薬局の「医薬品の安全使用のための業務手順書」の更新にご活用いただける「医薬品の安全使用のための業務手順書 更新確認チェックリスト」を作成いたしました。現在、各委員会と連携し、追加で記載が必要な観点を整理し、より現状に沿ったチェックリストとなるよう改訂を進めています。

本委員会では、これらの活動を軸に、会員の先生方の日常業務にお役立ていただける内容や薬局薬剤師職能の可視化(アピール)につながる内容に取り組んで参ります。引き続きご指導の程よろしくお願い申し上げます。

在宅委員会 辻本 正浩

このたび、在宅委員会の委員長を拝命いたしました辻本正浩と申します。これまで、県薬の在宅委員としては高知県で4年間、岡山県では2年間活動してまいりました。振り返ってみますと、高知においても岡山においても、薬剤師による在宅業務は、まだ十分に市民権を得ているとは言い難く、未だ発展途上にあると強く感じています。

「時間が取れない」「人手が足りない」などの理由から、なかなか在宅に踏み出せないという声もあれば、「せっかく知識や技術を身につけても、それを発揮する機会がない」といった悩みもよく耳にします。また、薬剤師一人一人の在宅業務への関心や意欲にも個人差が大きいのが現状です。2024年8月時点で、在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っている薬局は全国で43%にとどまり、まだ半数にも達しておりません。

ご存知のとおり、超高齢化社会が進行する中で、在宅医療の重要性は年々増しています。薬剤師にも、薬の専門家として、患者さんの生活背景や服薬状況に寄り添った支援が強く求められております。

実際、近年の調剤報酬・介護報酬改定の傾向を見ても、薬局の対物業務に関する加算は厳しい見直しが続いている一方で、他職種連携、かかりつけ薬剤師の推進、ポリファーマシーの是正といった対人業務に関しての評価は高まっており、算定要件の部分的な緩和も進んでおります。厚生労働省は、薬剤師が地域包括ケアシステムの中で積極的な役割を担うことを明言しており、今後もこの流れは加速していくものと考えられます。

以上を踏まえ、在宅委員会として研修の充実や制度の周知、情報共有の場づくりに一層力を入れてまいります。会員の皆様のお力添えをいただきながら、微力ではありますが誠心誠意取り組む所存ですので、何卒よろしくお願いいたします。

相互扶助委員会 冨永 真志

この度、相互扶助委員会の委員長になりました、そよかぜ薬局の冨永真志です。

相互扶助委員会2期目で委員長に抜擢していただきました。私自身の経験の場として与えられた立場だと理解し、他の委員の先生方に支えられながら尽力いたします。

改めて、相互扶助について調べてみると、「社会・組織の構成員同士が互いに助け合うこと」と記載されています。委員会として、まずは岡山県薬剤師会にどのような先生方がいるのか、知っていただくため、多くの先生方が興味を持つような研修会やグランピング等の交流の場を提供しています。そのような場で横のつながりを作っていただき、「相互扶助」に繋げていければと考えています。

昨年はカウンセリングスキル向上研修会、ハラスメント対策研修会、会員交流会(グランピング)を行いました。昨年のグランピングについては委員として私も参加しましたが、普段、研修会等で見る真面目な雰囲気の先生方ではない姿が見られて楽しかったです。やはり、お互いを知ることで「あの先生が困っているなら手助けしよう」という気持ちになります。今年度も会員交流(グランピング)を企画しています。普段見られない先生方の姿が見られますので是非参加してください。

また、今年度から委員会として新しい試みをすることになりました。

現在、岡山県薬剤師会HPの相互扶助委員会のページは(準備中)になっています。この委員会ページに交流の場を提供する掲示板を作ることになりました。

例えば、「津山支部で薬剤師主体のフットサルチームを作る事になりました。興味ある先生は連絡ください」のメッセージとともにチラシ等を張り付ける。といった感じです。委員会としてはあくまで交流の場を提供するだけなので主体は先生方になります。詳細についてはまたご連絡します。

最後に経験の少ない私ですが、皆様に支えられながら委員長を務めて参ります。よろしくお願い致します。

IT特別委員会 阿蘓 寛明

日ごろよりIT特別委員会の活動へのご理解とご協力をいただき、感謝申し上げます。この度、IT特別委員会の委員長に任命されました、就実大学薬学部の阿蘓と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

私は2021年より当委員会に参加しております。当時は新型コロナウイルス感染症がまん延し、人との接触制限や、公共交通機関や病院、薬局をはじめとする医療機関の業務にも大きな影響がありました。一方で、オンラインツールは急速な発展を遂げ、社会インフラとして定着していく様子も目にしました。コロナ禍とともに進んだIT化ですが、導入には初期コストやシステム間連携など、多くの課題があります。本来は、主業務に集中するための省力化であるはずが、副次的な業務負担が増えてしまう状況もご経験されていることと思います。

私にはアルバイトで4年ほどの調剤経験がありますが、大変昔のことであり、最近の現場と様相は大きく異なっています。前任の松永先生、委員の皆様にご指導いただきながら、委員会活動において邁進してまいる所存です。

引き続き、情報発信を中心に会員の皆様のDX推進のお手伝いをしてまいります。今後ともご支援とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

スポーツファーマシスト特別委員会 千代 淳美

ここのたび、昨年度に引き続きスポーツファーマシスト特別委員会の委員長を務めさせていただくこととなりました。前任の黒島委員長よりバトンを受け取り一年が経ち、委員会運営の重責を実感するとともに、その意義の大きさを改めて感じております。

私がスポーツファーマシストの資格を取得したのは、医薬品卸売販売業に従事し始めた頃、現場のトレーナーの先生方から「この薬はドーピングに該当しないか?」といった問い合わせを多く受けたことがきっかけでした。スポーツの現場では、無意識のうちに禁止物質を摂取してしまうリスクが常に存在しており、正確な知識を持った薬剤師の存在が不可欠であることを痛感しました。しかし、アンチ・ドーピングに関する知識は、スポーツファーマシストに限らず、すべての薬剤師が基礎的に理解しておくべき内容です。地域薬局や病院など、あらゆる現場で適切な情報提供ができる体制づくりが重要だと考えています。

今期も委員会では、会員の皆様の知識と実践力の向上を目的とした講習会をさらに充実させ、若手薬剤師の育成や他職種との連携強化にも努めてまいります。委員会一同、誠実に活動を進めてまいりますので、変わらぬご指導・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。